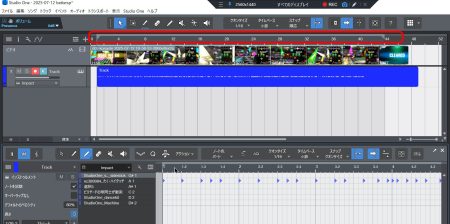

DDRなどの音楽ゲームの、手拍子音(ハンドクラップ)付き動画を作るにあたって、

DAWを使って、撮影したプレイ動画に直接Clap音を乗っける方法のメモ。

近年のDAWは動画を読み込めるようになっていたようで、動画を見ながらClap音を作成するのが容易になっていました。

※厳密には動画の作り方ではなく、「Clap部分の音声」の作り方です。

※手拍子音ではなく違う音を使っていますが、一般化して「Clap音」と呼んでいます。

DAWの準備

Studio one 6 Pro以上、Cubase 9以上くらいから、動画読み込みに対応しているようです。Cubase Elementsシリーズも同様。

DAWなら何でも良いんだけど、今回はStudio one 7 proを使っています。

※マイナーアップデートやUIの調整の関係上、外観等は少し異なるかもしれません。

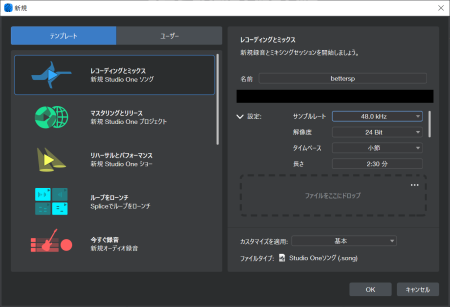

「新規…」から、新規ソングファイルを作ります。

名前・保存先とフォーマットを必要に応じて編集します。分からない部分はそのままで…。

トラックの追加

DAWのプロジェクトに、以下の2つのトラックを追加します。

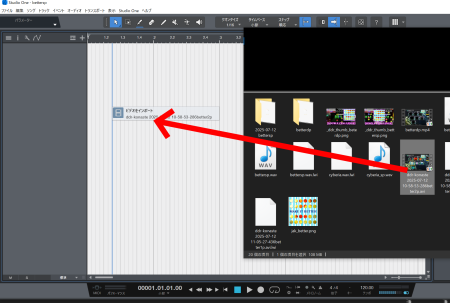

- ビデオトラック (動画を置くところ)

- インストゥルメントトラック (Clap音を置くところ)

動画をドラッグ&ドロップすれば、自動的にビデオトラックが作成され、動画が読み込まれます。

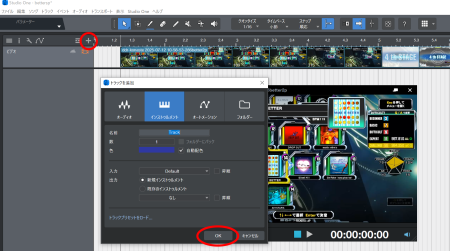

トラックリスト上部分の「+」から、トラックを追加します。

「インストゥルメント」を選択して「OK」。

これで、Clap音を作る用のトラックが追加され、必要なトラックが準備できました。

トラックへ楽器(音源)の割り当て

このままでは無音のトラックなので、このトラックに割り当てる楽器(音源)を選択します。

まずは内蔵のドラム音源を割り当ててみましょう。

※内蔵ではなく、外部の音を取り込む方法は、下部の「Impact」の項目を参照ください。

右側のブラウザから、「インストゥルメント」→「Presonus」→「Presence」を探し出して、今作ったトラックにドラッグ&ドロップ。

ブラウザエリアは、「表示」→「ブラウザ」もしくはF5キーで開閉できます。

Presenceの設定画面が開きます。この設定画面は、トラックリストのピアノみたいなマーク「🎹」で開閉が出来るみたいです。

上側の「デフォルト」→「Artist instruments」→「Drum kits」で、ドラムリストが開くので、適当なドラムを選択しましょう。

下側の鍵盤の場所をクリックすると、その音のプレビューを聞くことができます。

今回はドラム音源の1つである「Dance kit」を選択していますが、他のドラムキットや、それ以外の楽器を選択するのも、この設定画面で行います。

楽器の割り当てが出来たので、このウインドウは閉じてOK。

入力箇所(イベント?)を作る

トラック内に、実際に音符を配置するための入力欄を作ってあげます。名称は分かんないけど「イベント」のような気がする。

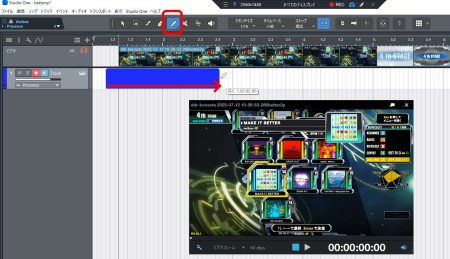

ペイントツール(ペンみたいな形のもの)を選択し、さっき作ったインストゥルメントトラック内を適当にドラッグして、イベント枠を作ります。

このイベント枠は当然、曲全体に適用するので、ズームアウトしてから、曲全体をカバーするくらいの範囲まで伸ばしてあげます。

なんでこの一手間が必要なのかは分かりません。MIDIソフトとかは、こんなイベント作成を挟まずに、すぐ音符を打ち込めたと思うんだけど

ピアノロールの表示・設定

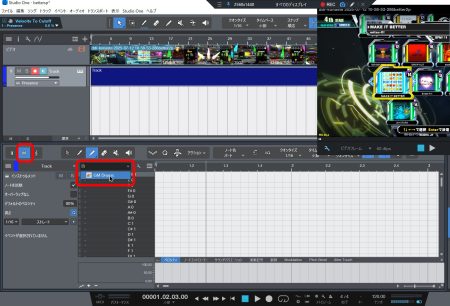

ツールを矢印ツール(マウスカーソルみたいな形)に戻して、さっき作ったイベントをダブルクリックします。(表示→エディタでも可能)

画面下部にピアノロール画面(音符を実際に打ち込むエディタ)が表示されます。

このエディタはメロディパート…ピアノのように音の高低がある、いわゆる普通の楽器を打ち込む入力画面です。

今回はドラムキットを使うため、入力欄の表示を切り替えます。

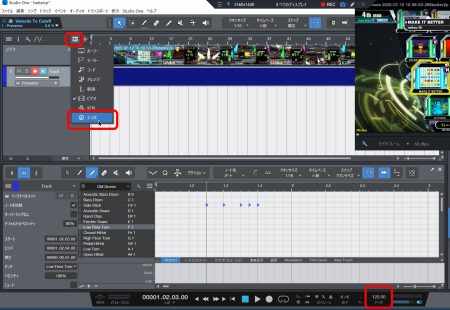

エディタ画面左上のドラムマーク「🥁」みたいなアイコンをクリック。

次に、音階名左上あたりの黒い部分をクリック→「GM Drums」を選択。

これでドラムマップになり、ドラム名も割り当てられました。名前の通り、GM規格準拠のドラム名のようです。

何らかの方法で設定すれば、他のドラムマップも使えるようになると思う。やり方は知らないけど…。

ここでようやくドラムキットとして、DAW上で音符が打ち込めるようになりました。

ペイントツールであれば、クリックで音符を置き、音符上で再度クリックするとその音符を消せます。非常にシンプルな操作ですね。

ドラムについての補足

GM規格準拠であれば、Side Stick C#1が「カッ」というリムショット音、Hand Clap D#1が「パン」、いわゆるハンクラの音が多いです。

ただ、GM規格準拠でないドラムキットもいくつかあるようで、名前と音が食い違っていることがまあまあありました。

内蔵音源の中で使いやすくて聞き心地のいい音を探しています。今のところDance kitのSide Stickが最有力候補。ただし後述の通り、「外部の音を取り込む」ことが出来るようなので、内蔵音源にこだわる必要性はそんなにないかもしれません。

スクロールや表示の補足

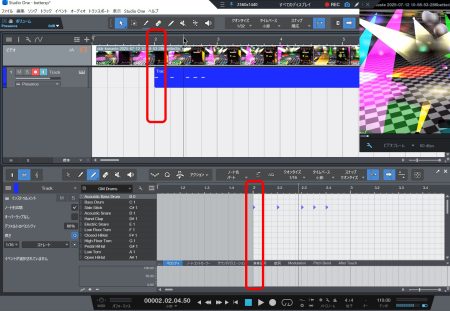

上半分のエリア(トラックリスト)と、

下半分のエリア(エディター)とでは、スクロール位置・拡大率など表示が別々です。

なぜこうなっているのかは分かんない(同期させたい)のだけど、上半分と下半分では、現在位置や拡大その他設定が別々になっていることに留意しておくべきでしょう。

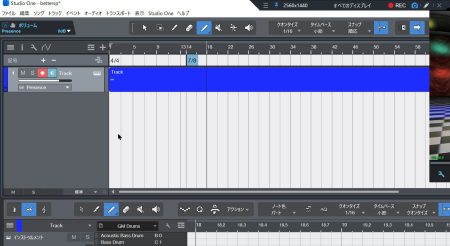

BPM(テンポ)や拍子の設定

BPM(テンポ)の変更は、右下にあるテンポの数字を直接編集することが出来ます。または、トラックリスト上部の「三」みたいなところをクリック→「テンポ」を選択すれば、テンポ編集用のトラックバーを表示することが出来ます。

(ここにある機能は「グローバルトラック」と呼ばれるらしい。曲全体の設定が出来るからそう呼ばれているんだろう)

倍速以外のソフランがある場合、これでテンポを変えていく必要があると思われますが、まだ使い方は良く分かっていない。

また、同様に「記号」を表示するためのグローバルトラックも存在します。

ここを使うことで、「調号」と「拍子」を設定したり、途中で変更したりすることが出来ます。

動画の頭出し(タイミング合わせ)

※厳密な「頭出し」とは意味合いが少し違うかも。

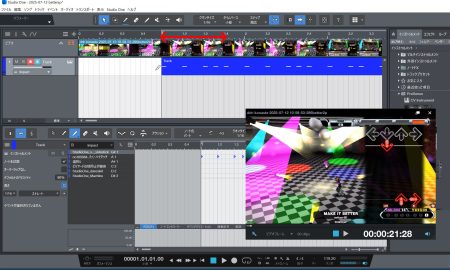

トラックも用意して楽器も用意して、BPMも合わせて、いよいよ打ち込み…の前に、動画のタイミングと、音声部分(Clap音)のタイミングを合わせてあげる必要があります。

こうやって書いてると、やること多いよなあ。

個人的にはこの頭出し(タイミング合わせ)作業が地味に面倒です。

ここでやることは、音声側をベースとして、「動画のタイミングをずらして合わせる」方法。本当は逆をやりたかったけど、やり方が分からん…。音声側の開始は、必ず小節の頭である必要がありそうなので。

音合わせ用に、開幕数ノーツ分の音符を置いておきます。

そして、このイベントの先端を、適当な小節の頭に合わせます。

▼この画像では、小節番号2の頭から音符(つまり譜面のClap音)が開始することになります。

ここが基準となる始点になります。これに動画側の譜面開始タイミングを合わせます。

動画の先端の不要な部分をトリミングしたり、左右にずらしたりして、動画の譜面の開始ノーツ付近と、Clap音とが合うように微調整します。

だいたい合えば良いでしょう。体感では、32分単位ならそこそこ合わせられると思います(16分単位だともう少し微調整したい)。

上部の「クオンタイズ」で「1/32」など適当に細かい数字を選んで、”動画位置をずらす→音と合っているか確認”…を繰り返してタイミングを合わせましょう。

クオンタイズについては次の項目でも軽く触れます。

※もちろん、譜面開始が小節の頭では無い場合もあるので、その場合は音符イベントの開始部分も、その場所に沿って配置させる必要があります。

音符の打ち込み

ここでやっと、音符の打ち込みに入ることが出来ます。準備の方が大変まである。

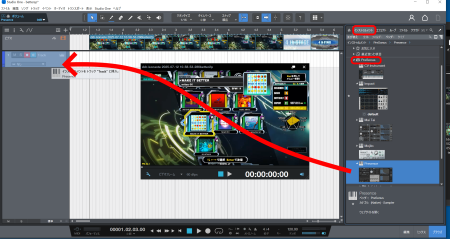

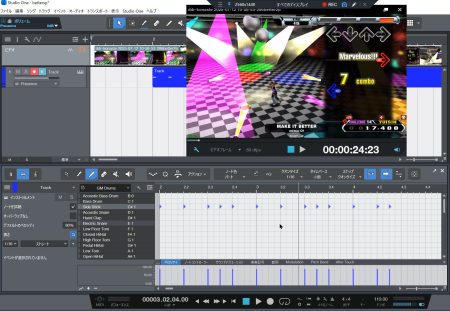

邪魔にならないところにビデオプレイヤーを移動させておいて、

動画でリズムを確認→音符を打ち込む、そしてまた動画を進めてリズムを確認→音符を打ち込む…を繰り返して音符入力をしていきます。

クリック・ドラッグとスペースキーだけの操作なので、慣れればサクサク作業は進められます。

ドラッグで連続ノーツも置けるので、譜面によってはかなり快適に音符が置けます。

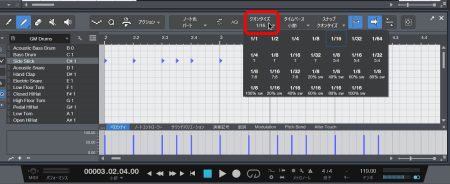

「クオンタイズ」のところで、タイミングを合わせる間隔を設定します。

例えば「1/16」であれば、16分相当のタイミングでしか音符が置かれなくなり、それより細かい入力が出来ない(=誤って置くこともない)状態になります。

基本的な音ゲー譜面であれば「1/8」または「1/16」くらいで充分かな。

3連符が必要な場合は「1/8 T」が12分、「1/16 T」が24分に相当します。

5連符や7連符あたりはそうそう使わないか…?

必要に応じてクオンタイズも切り替えながら、またはテンポや拍子も設定しながら音符を打ち込んでいきます。

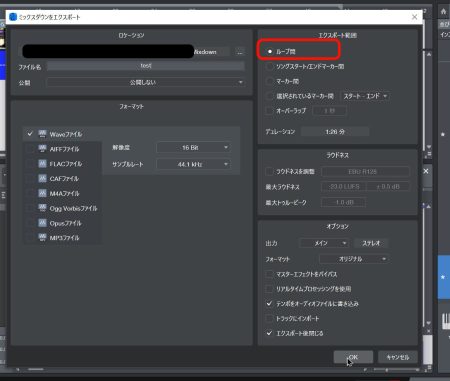

音声出力(エクスポート)

譜面の最後までClap音の打ち込みが終わったら、オーディオファイルとしてエクスポートします。

私のやり方では、DAWでそのまま動画に出力するのではなく、「Clap音だけをエクスポート」するやり方を取っています。これを、別途動画編集ソフトでくっつける形。

必須ではないけど、やっておくと良いこと。

打ち込んだ音符だけを含むように、「ループ範囲」を設定しておきます。

画面の上の方にある時間ルーラーで、楽曲に含まれる音符全体をドラッグなどでくくってあげると設定可能。

大事なのは「開始地点」。1ノーツ目の場所からちょうどループの開始地点とすることで、音声ファイルの頭出しが非常に楽になります。

※「マーカー」等でも同じことが出来ると思います。

作成したClap音の書き出しは、「ソング」→「ミックスダウンをエクスポート」から行えます。

様々な設定が出てきますが、最低限必要なのはファイル保存先・ファイル名くらい。

ここで「ループ間」を選択すると、先ほど設定したループの間だけが出力されます。

分からなければ「ソングスタート/エンドマーカー間」で曲全体がエクスポートされます。

オーディオファイルが出力されたら、ここまででDAWの役目は終わりです。

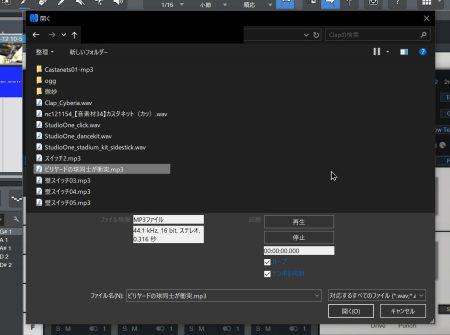

エクスポート後に動画と合成

出力された音声ファイルを見てみると、ちょうど開始地点から音が鳴り始めているのが分かります。上記の「ループ間」を設定したおかげ。

面倒な、Clap音と動画のタイミングを合わせる作業から(少し)解放されます。

動画編集ソフトで、出力されたオーディオを読み込み、元動画のタイミングと合わせます。

オーディオを配置する場所は、だいたい開幕ノーツのタイミングと近い位置。これにフレーム単位で微調整して、動画の音(音楽)と、作成したClap音のタイミングを合わせます。

そして最後は動画出力です。お疲れ様でした。

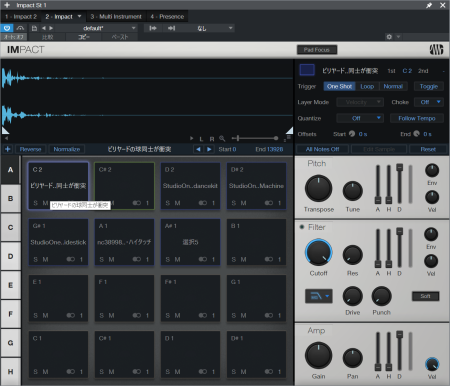

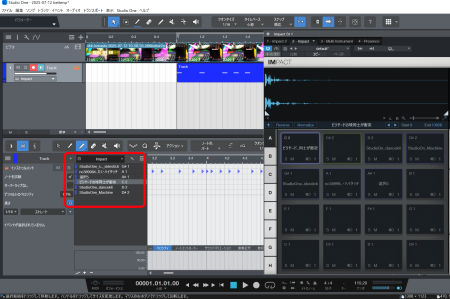

外部の音をドラム音源のように使える「Impact」

ここからは余談。

使用する音源として、上記は内蔵の音源「Presence」のドラムキットを使いましたが、

「Impact」を使うことで、外部音声ファイルを取り込んで、それをドラム音源のように打ち込むことが可能です。

「Impact」は、Presenceと同様に「インストゥルメント」に含まれています。ブラウザーエリアから探し、Impactを該当トラックにドラッグ&ドロップしましょう。

四角形が16個くらい並んでいます。jubeatじゃん…。適当な四角形を選択して、左上の「+」をクリック。

エクスプローラーが開くので、ここで取り込みたい音声ファイルを選択します。

選択した四角形のところに、この音声ファイルが取り込まれました。クリックで視聴できます。

他の音も取り込みたい場合は、他の四角形を選択してから同様に音声ファイルを指定してあげればOK。

ピアノロール画面を確認してみると、先ほど取り込んだ音声が、ドラムキットのように入力可能な状態になっているのが分かります。

MIDIの音階数と同様、最大128種類の音源を割り当てられるみたいです。

おわりに

どこに需要があるかは分からないけど、自分用にメモを残しておきます。

複数の音を使い分けることで、例えば「通常」「皿」「ロング」のように、音分けClapの音声も作成することが可能です。(実際、リフレクの音分け動画は、このソフトを使って作っていました。当時は動画取り込み機能はなかったけどね…)

DAWの各種機能、特に音づくり関連は全く分からないのでほとんど触れていませんが、おそらく上手く使えば、好みの音を作り出したり、より便利な設定・環境で作業をすることも可能だと思われます。

(左右移動(=左右ドラッグ)するときに、勝手にズーム倍率が変わる(=上下ドラッグ)のは何とかならんかな…と思ってます)